循環器内科で診る症状

〒367-0030埼玉県本庄市早稲田の杜2丁目1番1号

0495-71-4781

循環器内科で診る症状

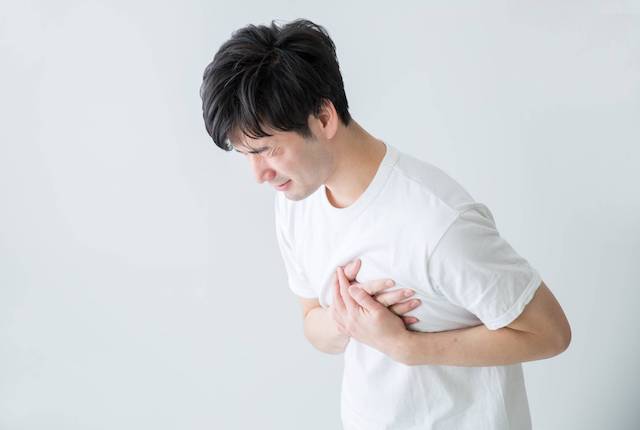

胸の痛みや圧迫感は、循環器内科でよくみられる重要な症状のひとつです。胸痛は心臓や血管の異常だけでなく、呼吸器、消化器、筋骨格系などさまざまな臓器から生じることがあります。特に心筋梗塞や狭心症、大動脈解離、心膜炎などの重篤な心疾患は生命にかかわるため、圧迫感や締め付けられる痛み、安静時や運動時に突然出現する胸痛には注意が必要です。そのほか、肺塞栓症や気胸、逆流性食道炎、肋間神経痛なども胸部症状の原因となります。胸の痛みの性質(刺すよう、締め付ける、鈍いなど)、持続時間、誘発因子、伴う症状(動悸、息切れ、発汗、吐き気、めまいなど)を詳しく問診し、必要に応じて心電図や血液検査、超音波検査などを組み合わせて原因を診断します。

動悸は、心臓の拍動を強く感じたり、脈が速くなったり不規則になったりする感覚を指します。突然の動悸は不安やストレスでもみられますが、心房細動や頻脈性不整脈など循環器系の疾患が隠れている場合もあるため、持続する場合や他の症状を伴う場合は注意が必要です。

息切れは、平常時や軽い運動でも呼吸が苦しく感じる状態です。心不全や弁膜症、肺の病気(肺炎や気管支喘息など)が主な原因となります。呼吸困難はさらに重度で、安静時でも息が苦しくなるほか、横になると悪化することもあります。心臓や肺の疾患だけでなく、貧血や強い精神的ストレス、時には重篤な全身性疾患のサインのこともあります。

こうした症状が現れた場合は、その持続時間や発症状況、伴う症状(むくみ、発熱、失神など)を含めて詳しい問診と診察が重要です。必要に応じて心電図や血液検査などを行い、原因を見極めて適切な治療へとつなげます。

むくみ(浮腫)は、体内の余分な水分が皮下組織にたまることで、手足や顔、全身が腫れぼったく感じられる状態です。特に足や足首に現れることが多く、靴下の跡が消えにくい、夕方になると強くなるなどの特徴があります。むくみが数日以上続く場合や、急激に悪化する場合は、心不全、腎臓病、肝臓病、静脈疾患、甲状腺機能異常などの基礎疾患が背景にあることも少なくありません。また、長時間の立ち仕事や塩分の摂りすぎ、薬の副作用、女性ではホルモンバランスの変化も要因となります。むくみとともに息切れや動悸、体重増加、尿量の変化などの症状が見られる場合は、早めにご相談ください。

血圧は、心臓が血液を全身に送り出す際に血管にかかる圧力を示します。高血圧は自覚症状がほとんどないまま進行することが多いですが、重症化すると頭痛、めまい、動悸、耳鳴り、肩こり、視力障害などを引き起こすことがあります。長期間治療せずに放置すると、脳卒中や心筋梗塞、心不全、腎障害などの重大な合併症につながる可能性があるため、定期的な血圧測定と早期の対策が大切です。

一方、低血圧では立ちくらみ、めまい、ふらつき、倦怠感、動悸、集中力の低下などが現れやすくなります。特に起立時や長時間同じ姿勢をとった際に症状が強くなることがあり、重症の場合は失神に至ることもあります。低血圧は体質によるもののほか、脱水や出血、心臓や内分泌疾患などが背景に隠れていることもありますので、症状が続く場合や急激に悪化した場合は、早めにご相談ください。

脈が乱れる状態は、「不整脈」とも呼ばれ、心臓のリズムが一定でなくなる現象です。脈が飛んだり、速くなったり遅くなったりを繰り返す、あるいはリズムが不規則になることで、自覚症状としては「胸のあたりでドキドキする」「脈が抜けるような感じがする」「一瞬息苦しくなる」などがあります。不整脈には、命に関わる重篤なものから日常生活に差し支えない良性のものまでさまざまなタイプがあり、心房細動や心室性期外収縮、洞不整脈などが代表例です。加齢やストレス、過労、カフェインやアルコールの摂取、睡眠不足なども誘因となりますが、心臓自体の病気や甲状腺機能異常、電解質バランスの乱れなどが原因となっている場合もあるため、頻繁に感じる、長引く、めまいや失神を伴う場合には、専門的な検査が必要です。特になかなか発見されない動悸の原因の一つである「発作性心房細動」には72時間以上のホルター心電図を推奨しております。

健診にて血圧や血液検査(脂質、糖質、尿酸値など)、心電図の異常を指摘された場合、当院にて2次検診を行わせて頂いております。ぜひ、ご相談ください。

TOP